나는 읽는다 고로 존재한다

류정환 시인, 충북작가회의

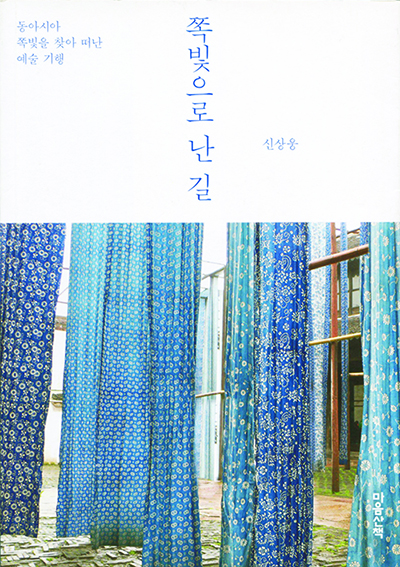

“흰 무명에 처음 푸른색이 스며들던 순간을 기억한다. 색도 소리를 내는 것이 아닐까 의심했다. 올과 올 사이를 밀물처럼 파고들던 색의 움직임 때문이었을 것이다. 실올과 색소의 결합은 마치 흰색과 푸른색의 강렬한 소용돌이처럼 짜릿했다. 격한 사랑을 나누는 것처럼도 보였다. 항아리 속을 떠돌던 푸른색은 천을 만나 비로소 온전한 자신의 자리를 얻었다.”(<들어가며> 중)

저자는 염색가다. 우리 사회에 ‘염색가’라는 자리가 있는지 모르겠으나, 아무튼 그는 약력에 그렇게 썼다. 그 세 음절에서 일가를 이룬 사람의 자부심이 느껴진다. 그는 고향 괴산에 숨어들어 쪽을 재배하고 수확한 쪽을 발효시켜 쪽물을 내고 무명에 푸른 물을 들였다. 서울대학교 미술대학을 졸업했다는 학력도, 먹고사는 일이며 짝을 찾는 일, 그 어떤 일도 전통방식을 고집하는 그의 ‘순정’ 앞에서는 사소한 관행에 불과했다. 도대체 뭘 하자는 건가, 뭇 사람들의 시선을 견디며 묵묵히 쪽물과 씨름하는 동안 십여 년이 흘렀다. 손톱 밑에도 원래 그랬던 것처럼 푸른 물이 드는 데 필요한 시간이었다.

그렇게 그는 염색가가 되었다. 물이 차가워지기 전에 염색 일을 마치고 날이 쌀쌀해지면 배낭을 꾸려 어디론가 훌쩍 떠났다가 봄을 데리고 돌아오곤 했다. 세속에 몸담고 전쟁을 치르듯 하루하루를 살아내는 나는 그 만행(漫行)이 어떤 의미인지 짐작하기 어렵더니, 그의 책 <쪽빛으로 난 길>을 보고서야 비로소 그가 화포를 찾아 떠돈 날들의 여정을 더듬어볼 수 있었다.

“버스는 앞으로 나아가지 못하고 뱀처럼 산허리를 감아 오르고 내리기를 반복한다. (…) 가파른 능선에 검은 마을들이 신기루처럼 나타났다 사라지기도 여러 번, 드디어 저 멀리 강물이 햇살 아래 반짝인다. 한 마리 커다란 은빛 뱀 같다. 두류 강[都柳江]이라고 했다. 드디어 먀오족의 땅으로 들어선 것이다.”(<첸둥난의 고개를 넘다> 중)

시간·공간·사람의 경계가 없는 글

책을 읽노라면 말조차 들어본 적 없는 중국 구이저우[貴州] 먀오족이 사는 바사 마을이 이웃마을인 양 가깝게 느껴진다. 태국 치앙마이~메살롱, 라오스 루앙프라방~루앙남타~무앙싱, 베트남 북부 까오방……, 몽족의 흔적을 찾아가는 발길에 국경은 아무 의미가 없다. 화포의 끈은 다시 중국 사오싱으로, 항저우로, 양저우를 지나 랑산으로, 창 강을 건너 윈저우를 지나 옌터우로 이어진다. 사오싱에선 루쉰을 만나고, 운하를 따라 북쪽으로 가는 길엔 조선의 관리로서 중국에 표류해 왔던 최부 일행과 동행하기도 하며, <열하일기>를 쓴 박지원과 술을 마시고 대화한다.

공간의 경계도 없고 시간의 경계도 없다. 사람과의 경계도 없어서 자연스럽게 주민들 사이에 스며들었다. 마치 쪽물이 무명으로 스미듯이. 일본으로 건너가면 조선통신사 일행의 행로에서 화포의 흔적을 찾아냈다. 가는 곳마다 장인들을 만나 그곳에서 생산되는 화포와 염색 일의 사정을 살피고, 기후와 사람들의 풍속과 인심을 기록했다. 그러므로 이 책은 동아시아 화포의 박물지이며 쪽물로 삶을 물들이던 소수민족들의 삶을 기록한 민족지이기도 하다.

“세상에는 눈을 뗄 수 없는 수많은 풍경이 있었고 나는 그중 하나와 마주했다. 지나온 길에서 보았던 여러 곳의 낭떠러지가 떠올랐다. 삶이 낭떠러지인 경우도 있었고 삶의 터전이 그곳에 있기도 했다. 그럴 때마다 나는 나의 낭떠러지를 생각했다.”(<나가며> 중)

그 곡진한 순례의 끝에는 무엇이 있었을까. 저자는 거대한 흐름에 적응하며 목숨을 이어가는 인간의 삶을 본 듯하다. 전통방식이 가치 있다는 건 알지만 내 삶을 지탱해줄 수 없는 한계에 직면했을 때, 결국 편리함과 시장의 수요를 따라갈 수밖에 없는 비애. 그것은 옳고 그름으로 재단할 수 없는 것이며, 어쩌면 전통이라는 것도 집착의 일종일 뿐이라는 걸 통감했는지도 모르겠다.

저자는 스스로 염색가임을 내세운다. 수긍하지 않을 도리가 없긴 하지만, 누가 뭐래도 나는 그가 빼어난 작가임을 먼저 기억해야겠다. 시공을 넘어 사람의 일을 통찰하는 눈으로 보나 유려한 문장으로 보나 그러해야 마땅할 듯하다. 그의 순례기 <쪽빛으로 난 길>을 읽고 나면 누구나 기꺼이 동의하리라 확신한다.