어떤 공간이 삶의 현장이 되고 역사적 장소가 되기 위해서는 다양한 참여의 경험들이 쌓여야 한다. 물리적 공간이 존재한다는 것에 머물지 않고 참여하고 만들어가는 역동적인 삶들이 구석구석 배어 있어야 유의미한 공간으로 구성되어진다는 말이다.

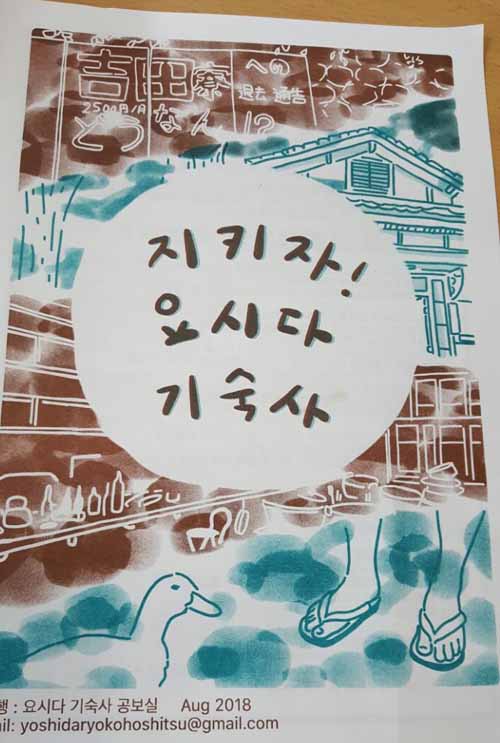

지난주 공룡에는 교토대 요시다 기숙사 투쟁에 참여하는 활동가들이 방문하셨다. 요시다 기숙사는 105년이나 된 건물로 오래도록 학생들 스스로 운영하는 자율과 자치의 공간이다. 이곳은 단순히 오래된 건물이라서 중요한 것은 아니다. 오래도록 가난한 학생들이 학업을 중단하지 않고 생활해 나갈 수 있도록 버팀목이 되어주던 곳이고, 학생들이 자치와 자율의 경험들을 쌓아나가던 곳이다.

하지만 최근 대학당국에서는 새로운 기숙사를 짓기 위해서 이 자치공간을 없애려 시도하고 있다. 명목상으로는 더 쾌적한 생활환경의 제공이라는 목표를 학생들에게 제시하고 있지만, 실제로는 눈엣가시처럼 껄끄러운 학생들의 자치활동들을 탄압하는 동시에 학생들을 상대로 한 개발사업을 통해 경제적 이윤을 추구하기 위한 수작이다.

채식요리에 손쉬운 건 탕수육

요시다 기숙사는 학생들 스스로 규칙들을 세우고 운영해나가면서도 한 달에 2만원 대의 저렴한 비용만 내면 살 수 있고, 함께 만들어 먹는 0엔 식당, 다양한 참여자들의 먹거리 나눔과 공연들이 존재하는 활발한 자치공간이다. 하지만 대학 행정당국은 이것을 그저 경제적 이윤추구의 기회로만 바라보고 있다고 한다. 그래서 학생들과 지역사회의 활동가들이 함께 지켜내는 투쟁을 전개하는 중이다.

이번에 공룡에는 요시다 기숙사 투쟁에 참여하는 카나즈와 재일조선인인 심향복, 농사를 지으면서 투쟁에 참여하고 있는 쓰에오카 님이 오셨다. 카나즈씨가 고기류를 먹지 않는다고 해서 무엇을 요리해야 하나 고민을 하다가 마침 동네 마트에 파래가 있기에 파래밥을 준비했다. 그리고 술안주로 버섯가지탕수육과 두부복숭아샐러드를 마련했다.

파래나 톳 같은 해조류로 밥을 지을 때는 한번 조리를 해야 한다. 나는 보통 파래에 들기름을 살짝 넣어서 볶아주다가 불린 쌀도 넣어서 함께 볶아준 후에 밥을 한다. 좀 더 풍미를 주고 싶으면 맛간장을 살짝 넣어주면 더 윤기나고 풍부한 해조류 맛을 느낄 수 있는 밥이 된다.

아무래도 채식이면서 자극적이지 않은 게 좋을 것 같아서 버섯가지 탕수육도 했다. 보통 채식요리를 할 때 가장 손쉬운 게 탕수육이다. 표고버섯이나 양송이버섯을 끓는 물에 데쳐낸 후에 튀김옷을 입혀서 튀겨내고, 가지 같은 야채들은 바로 튀김옷을 입혀 튀겨낸다. 그리고 양파나 목이버섯 같은 야채류를 볶다가 설탕, 식초, 간장, 전분물을 넣어서 소스를 만들면 아주 근사한 요리가 된다.

전지구화된 자본의 횡포

두부복숭아샐러드는 이번에 즉흥적으로 해본 것인데 우선 물기를 짜 준 두부를 파기름에 볶아서 간장으로 간을 한 후에 접시에 담아 식혀준다. 천도복숭아도 올리브유로 볶아준다. 보통 과일 종류를 올리브유에 볶아주면 그 특유의 과일맛이 한층 업그레이드된다. 천도복숭아의 경우 단맛과 새콤한 맛이 훨씬 강해진달까? 양상추 등을 썰어 접시에 올리고 그 위에 볶아놓은 복숭아와 두부를 올린 후 만들어 놓은 간장드레싱을 뿌려서 내놓았다.

이번 일본 친구들과의 저녁식사는 간만에 온기가 느껴지는 만찬이었다. 공룡들도 그렇지만 일본에서 온 친구들도 각자의 공간을 운영하면서 발생하는 다양한 관심사에 대한 이야기, 이에 더해서 프레이리와 같은 철학자의 교육철학에 대한 이야기, 그리고 반자본주의적 활동이 가지는 의미에 대한 이야기 등을 나누는 자리였다.

이전부터 서로 간에 소식은 알고 있었지만 이번에 정식으로 만남을 가지면서 뜻밖에도 오래된 친구를 다시 만난 느낌이 들었다. 요리를 통해 음식을 나눈다기 보다 각자의 활동들을 나눈다는 느낌, 어쩌면 각자의 공간들 사이에 어쩔 수 없는 경계지점들이 있을 수 있음에도 불구하고 이러한 자그마한 교류의 장을 통해서 그 문턱이 사라지는 느낌을 받았다.

그러면서도 안타까운 건 전지구화된 자본의 횡포다. 한국이나 일본이나 별반 다르지 않게 자본의 궁극적인 욕망들은 아주 작은 자치의 공간들마저 남겨놓으려 하지 않는구나 하는 생각이 들어서 씁쓸했다, 물러설 수 없는 투쟁의 전선에 서 있는 위태로운 활동가들의 삶이란 결국 놓치지 않는 연대의 손길과 서로의 에너지들을 나누고 보듬는 것에서 살아나겠구나 싶어졌다.