| ||

| ▲ 박종관 씨 | ||

마당극 연출가, 서원대학교공연영상학과 겸임교수

2차 세계대전은 20세기 인류가 겪은 가장 큰 재앙이었다. 전 세계 대부분의 국가가 전쟁을 피해갈 수 없었고 우리나라 역시 2차 세계대전의 한 중심에 있었다.

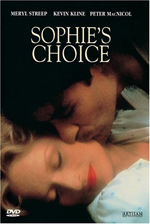

‘아시아 아시아인의 힘으로’ 라는 대동아 공영권을 명분으로 세웠지만 그것은 일본 제국주의의 패권 확장을 위한 만주침략전쟁의 그릇된 정당성을 위한 구호에 불과했다. 참혹한 전쟁의 결과는 인간 삶을 극한으로 몰아간다. 전쟁은 대체 우리에게 무엇을 남기는가에 대하여 영화 ‘소피의 선택(Sophie's Choice, 알란 J 파큘러 감독 1982)'은 우리들에게 준엄하게 묻고 있다.

브르클린에서 가장 싼 집을 구해 소설을 쓰던 소설지망생 ‘스팅고’는 옆집에 살고 있는 ‘소피’(메릴 스트립) 와 ‘네이단’(캐빈 클라인)이라는 생물학자부부와 이웃하여 지내게 된다. 그러다가 ‘소피 자비시토프스카’ 라는 폴란드 계 옆집 여자가 아우슈비츠에서 살아 돌아왔다는 사실을 알게 된다.

| ||

| ▲ 소피의 선택 Sophie's Choice , 1982영국, 미국 | 드라마, 로맨스/멜로청소년관람불가 | 157분 감독 알란 J. 파큘라 출연 메릴 스트립, 케빈 클라인, 피터 맥니콜, 리타 카린 | ||

수용소에서 소피에 미모에 반한 독일군 장교는 소피의 두 명의 아이들 중 한사람만을 살려주겠다는 제의를 한다. 결정의 순간에서 소피는 죽을 사람으로 딸아이를 선택하여 다른 한아이를 살리지만 결국 어렵게 살려낸 아들과도 헤어지게 되고 아들을 찾기 위한 필사의 노력을 하지만 결국 찾지도 못한 채 허무하게도 전쟁은 끝나게 된다.

전쟁이후 미국에서 정착한 소피는 전쟁 통에 자신의 재능을 살릴 수 없었던 환영에 젖어 살고 있는 유태인천재 네이단을 만나 가정을 꾸리지만 전쟁이 남겨놓은 깊은 상처를 치유할 길이 없다.

소피는 이 영화에서 중요한 고비마다 여러 번의 선택을 하게 되지만 단 한 번도 올바른 선택을 하지는 못한다. <소피의 선택>의 큰 의미는 가스실에 보내지지 않을 하나를 선택하는 잔인한 선택에 모아져 있지만, 결국 소피는 두 아이 모두를 살리지 못한다. 레지스탕스를 돕기 위해 라디오를 홈치려 했지만 그조차 실패한다.

그렇게 살려낸 아들의 미래를 위해 수용소 사령관을 유혹하려는 선택을 하지만 그 역시 실패하고 만다. 전쟁이 끝나고 스웨덴의 한 수용소에서 ‘신이 자신을 돕지 않는다.’는 사실을 깊게 인식한 소피는 자살을 선택하지만 역시 실패하고 만다. 그리고 전쟁과는 무관한 미국 남부 출신의 풋내기 소설가지망생의 구애를 받지만 소피는 그를 거부한다. 이 영화 전체를 통해 소피는 고비마다 결정적인 선택을 하지만 허무하게도 소피의 선택은 이미 어느 쪽을 선택하여도 제대로 된 선택을 할 수 없는 상태에 있다.

알란 파큘러 감독은 우리에게는 <펠리컨 브리프>라는 영화로 유명하기도 하다. 두말없이 전 세계를 대표하는 여배우 메릴 스트립은 이 영화 소피의 선택으로 1982년 아카데미 주연상을 받았다. 감독은 소설이 그려놓은 풋내기 소설가에 눈에 비친 전쟁을 들여다보기라는 객관적인 관점으로 너무나도 정확하게 그려놓고 있다. 거기에 메릴 스트립의 너무나도 훌륭한 연기라인을 찾아가는 이 두 가지만 가지고도 이 영화를 보는 재미는 쏠쏠할 것이다.

| ||

| ||

베이비 붐 세대라고 하는 용어는 전후세대 라는 용어와 맥이 닿아 있다. 이른바 전쟁이 끝난 후 비교적 안정된 삶을 보장받고 성장한 세대를 부르는 말이다. 뭐라고 부르던 그 이전 세대에 비해 별 고생 안한 ‘버르장머리 없는’ 세대를 아울러 부르는 말이다.

그들 세대에게 전쟁이란 간접경험이 전부여서 그럼에도 불구하고 전후세대 모두가 <태극기 휘말리며> 이던 혹은 <라이온일병구하기>이던, <에너미엣더게이트> 이던 흥미진진한 전쟁영화의 기억이 있을 뿐이라고 한다면, 선배세대가 피 흘려 물려준 잠정적인 평화에 기인하고 있다고 한다면 과장된 것일까?

2차례 큰 전쟁을 마친 인류의 고민은 그때까지 쌓아놓은 모든 문명에 대한 회의였다. 종교는 아무것도 구원해 주지 못한다는 생각은 죽은 신의 시대를 열었다. 물리학의 발전은 결국 한꺼번에 도시하나를 날려 보내고 수십 만 명의 인류를 한방에 날리는 무시무시한 살상의 도구가 되는 것을 목도하였고 없는 것을 만드는 기술이라 여겼던 화학공학은 결국 살인가스를 만드는데 사용 되었을 뿐이다.

인류는 ‘과학은 결코 믿을 것이 못된다’ 는 깊은 회의감을 갖게 하였다. 기존의 모든 질서에 대한 새로운 질문을 던지기 시작했으며 예술사에서는 그때까지 주류를 이뤘던 리얼리즘, 사실주의 대한 회의와 반질서로 나타났다.

삶과 죽음이라는 경계 속에서 때로는 살아있음이 죄스러운 때가 있다. 살아있다는 것은 죽은 자에 비해 명예롭지 못하다는 문제를 남기기 때문이다. 결국 소피는 살아남기를 선택한 사람이다. 죽은 자는 죽었기 때문에 말없음, 침묵은 너무나도 당연한 것이다.

그러나 살아남는 쪽을 선택한 사람이라면 결국 끊임없이 사고하고 노력하여 무엇인가 하지 않으면 안 되는 것이 운명선이다. 소피 뿐 아니라 우리 모두는 결국 살아남기를 선택한 사람들이다. 그렇다면 죽음을 기억하고 무엇인가 하지 않으면 안 된다. 그것이 이 영화가 말하려는 중심이다. 살아있는 우리, 살아남은 우리는 이제 무엇을 해야 하는가?