일제강점기에 목판에 냉면 수십 그릇, ‘곡예 배달’ 화젯거리

면 불면 안 되는 중국집 최고 난도…‘먹이고 재워주는 이유’

|

MBC와 KBS가 1972년부터 각각 1988년과 1989년까지 매주 토요일에 같은 프로그램을 방송했는데, 국방홍보원에서 제작한 시리즈물 ‘배달의 기수’였다. 여기에서 배달은 물론 물건을 날라주는 그 ‘배달(配達)’이 아니다. 단군의 ‘단(檀)’이 ‘박달나무 단’이고, 박달은 ‘밝달’을 한자로 표기한 것으로 보는 데서 ‘배달’도 나왔다. 그래서 우리를 ‘배달민족’이라고도 하는데, 얍삽하게도 ‘배달의 민족’이라는 플랫폼 배달(配達) 회사가 성업 중이다. 그런데 배달(配達)을 기반으로 한 사업 분야는 우리나라가 단연 으뜸인 것도 분명한 사실이다. 배달원을 고용하던 시절에도 그랬고, 배달 노동이 플랫폼화된 지금도 그렇다. 그러니 아이러니하게도 배달의 민족이 맞고 배달의 기수도 넘쳐난다. |

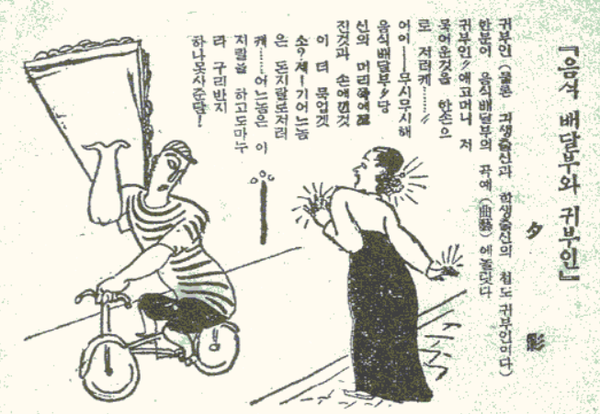

배달의 뿌리는 근대로 거슬러 올라간다. 일제강점기에도 배달이 있었으니 자전거를 타고 냉면이나 설렁탕을 날랐다. ‘중머리’라고 부르는 배달부들이 수십여 그릇의 냉면을 목판에 얹은 채로 자전거를 타는 곡예 배달이 당시 신문 만평으로 그려질 정도였다.

1920년대 조선일보에 실린 안석영 작가의 만평 「음식 배달부와 귀부인」은 그 실상을 잘 나타내고 있다. 현대말로 푼 내용은 이렇다.

귀부인 한 분(첩도 귀부인)이 음식 배달부의 곡예에 놀랐다. 귀부인 “애고머니 저 무거운 것을 한 손으로 저렇게…. 아이 무시무시해” 음식 배달부 “당신의 머리에 쪽 찐 것과 손에 낀 것이 더 무겁겠소. 제기랄 어느 놈은 돈 지랄도 저렇게…. 어느 놈은 이 지랄을 하고도 마누라 구리반지 하나 못 사준담.”

냉면 배달이 시들해진 이유는 잦은 식중독 사고 때문으로 추정한다. 배달 냉면이 아니더라도 냉면을 먹고 배탈을 일으키는 사례는 1980년대까지도 적잖았다.

하루에 세 탕 뛴 김성열 대표

회고의 폭을 1970년대 중반까지 50년으로 좁혀 신문-우유-짜장면 등 플랫폼 배달 이전의 3대 배달에 집중해 보자.

김성열(54) 열린 컴퓨터 대표는 청주공고에 다니던 3년(1985~1987년) 동안 하루에 조간과 석간신문, 우유를 모두 돌렸다. 옥천군 청성면이 고향인 김 대표는 청주로 유학을 오자마자 집안 형편이 어려워져 잠깐(?) 학교에 머무는 시간을 제외하고는 돈을 벌어야 했다.

“투잡, 쓰리잡을 했던 거죠. 새벽 3시에 일어나 중앙일보를 돌리고 우유도 돌렸어요. 내 학비에, 사글세에 고향에 있는 중학생 동생도 학교에 보내야 했으니까요. 신문을 돌려서 첫 달에 번 돈으로 동생 프라임 영어사전을 사줬어요. 그러니 몇 푼 안 남더라고요. 지금도 동생이 그 사전을 가지고 있더라고요.”

김성열 대표는 주로 청주시 북부시장 일대에서 신문을 돌렸는데, 버린 우거지 따위를 주워다가 끼닛거리로 삼았다고도 했다. 나중에는 좌판을 벌인 아주머니들이 알고 먹을 걸 챙겨줄 정도였다는 것.

“나이키 운동화, 리바이스 청바지를 입고 싶었지만 만 원에 세 켤레인 검정 운동화만 신었어요. 고교 3년은 솔직히 제 인생에서 지워버리고픈 시간입니다.”

우유배달은 권리금 있기도

8월 28일, 페이스북에 ‘배달에 얽힌 추억’을 댓글로 달아달라고 올리자, 당일 20여 개의 댓글이 올라왔다. 50~60대들의 ‘배달 스토리’는 예외 없이 고학(苦學)의 개인사였다. 대부분 중고교 시절이었고, 신문 배달이 많았다. 심지어는 초등학교 때, 아니면 학교에 다니다 말고 배달 전선에 뛰어든 예도 있었다.

개인사업을 하는 김정수(56) 대표도 중학교 1학년을 중퇴하고 교감 선생님의 소개로 충청일보 지국을 운영하는 라○○ 변호사를 소개받았다. 석간신문을 돌리면서 보급소에서 먹고 자고, 라 변호사가 관계하는 자활학교에서 중학교 과정도 마쳤다.

“옛날 중앙극장 부근 북문로 일대에서 자전거로 신문을 돌렸죠. 손바느질로만 양복을 만든다는 재단사 아저씨나 퇴폐 이발소의 누나들까지 친절하게 대해 주시는 분들이 많았어요. 자기 자랑이나 잔소리를 듣는 게 지겨웠지만 간식도 얻어먹었으니까요.”

박순원 시인의 부친은 1970년대 중반부터 10여 년 동안 청주 서문시장 인근에서 매일우유 대리점을 운영했다. 우유 배달이 신문 배달과 다른 점은 대리점에 고용돼 배달하는 예도 있지만, 고객과 구역이 곧 ‘권리금’인 자영업의 비중이 더 컸다.

“새벽에 화물차가 우유를 부리고 가면 배달하는 분들이 와서 우유를 떼갔고, 우리가 가져다주기도 했죠. 우유는 신선식품이니까 하루라도 나중에 온 걸 가져가려고 경쟁이 치열했어요.”

중국집 배달이 갑(甲)인 이유는

커피를 볶고, 갈아서 내리는 모든 과정에 기계의 힘을 빌리지 않는 ‘카페 이상’의 박재홍(41) 대표는 비교적 젊은(?) 나이에도 불구하고 배달의 세계에 비교적 발을 깊이 담갔던 고수다.

“10여 년 전에 서울 강남에서 유흥업소 여성들에게 명품 의상을 배달했어요. 단순히 인터넷 구인광고를 보고 갔는데, 당시로는 파격적인 7500~8000원 정도의 시급이라 ‘꿀알바’였죠.”

고급주점의 종업원들은 명품만 입고, 같은 옷을 입지 않기에 대여업이 가능했다. 오토바이 배달 상자에 10여 벌까지 싣고 다녔다. 1년 뒤부터는 경기도 수원의 야식집에서 일했다.

“홀은 없이 상호만 여러 개 가지고 거의 24시간 배달만 하는 가게였어요. 낮에는 돈가스도 배달하고 밤에는 곱창이나 볶음, 닭볶음, 찜닭 같은 술안주를 배달하는…. 저는 오후 5시부터 새벽 4시까지 11시간 일하고 170만 원을 받았던 거로 기억해요.”

숙식제공은 아니었다. 그렇다면 숙식을 제공해주는 중국집 배달은 상대적으로 임금이 쌀까? 그렇지 않다, 박재홍 대표는 중국집 배달은 아무나 하는 게 아니라고 했다.

“숙식을 제공한다고 해도 주방장 등 서너 명이 같이 살아요. 휴가철이나 크리스마스, 혹한기 등에 슬쩍 그만두지 못하도록 잡아두는 거예요. 오래된 중국집들은 지금도 플랫폼 안 써요. 지도 보고 가는 게 아니라 지번만 보면 알아서 갈 수 있어야 해요. 멀리도 안 가죠. 면이 불어터지면 안 되니까요. 보수요? 먹여주고 재워줘도 야식보단 1.5배는 더 줘야 합니다.”

그런데 인터뷰이(interviewee)들에게는 공통점이 있었다. “익명으로 처리할까요?” 물으니 다들 “상관없다”고 했다.